Il congresso di Reggio del luglio 1912. I riformisti in minoranza.

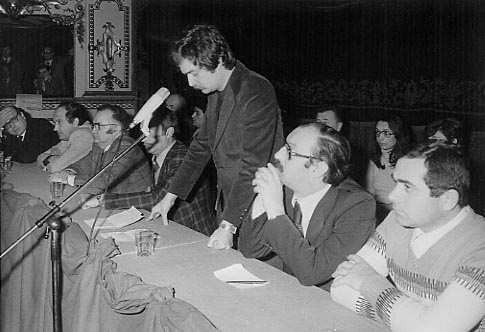

Il congresso socialista si aprì il 7 luglio del 1912 nella agghindata cornice del Politeama Ariosto, la stessa che nel 1893 aveva ospitato il secondo congresso del partito. Iniziarono, dopo le nove e trenta, ad arrivare i delegati e il loggione si riempi di popolo solo a tarda ora. Poco alla volta, come se la gente avesse voglia di non accelerare il tempo di una separazione annunciata: quella dal partito dei cosiddetti riformisti di destra. Subito dopo i saluti di Arturo Bellelli, di Luigi Roversi e di Alessandro Mazzoli, il primo a nome del partito reggiano, il secondo come sindaco e il terzo come presidente della deputazione provinciale, Costantino Lazzari propose di rendere omaggio a tutte le vittime della guerra di Libia, “siano esse arabe o italiane” esplosa l’anno prima. E, dopo che un congressista aveva suggerito di inviare un telegramma d’augurio a Prampolini (che si era recato in Trentino a curarsi dal solito malanno nervoso) Lazzari, che di Prampolini non era mai stato particolarmente amico, accogliendo l’invito, dichiarò: “Se anche non è qui, mandiamo a lui un saluto, a questa anima di vecchio combattente e auguriamogli il ristabilimento della sua salute”. Peccato quell’improvviso e violento temporale del pomeriggio, che rese piuttosto scarsa la partecipazione al comizio che si svolse dinnanzi al teatro, con i discorsi di Arturo Bellelli, Claudio Treves e Filippo Turati, mentre all’interno della sala Verdi la corrente rivoluzionaria teneva la sua riunione, presieduta da Giovanni Lerda, sapendo di avere ormai il congresso in pugno. Poi, il secondo giorno, iniziò la bagarre. Le accuse ai riformisti di destra erano sostanzialmente due: la volontà di appoggiare Giolitti anche dopo l’esplosione del confitto di Libia e la visita di Bissolati, Bonomi e Cabrini al re, dopo l’attentato di marzo. Le giustificazioni erano chiare. Per ottenere il suffragio e le altre riforme occorreva continuare ad appoggiare Giolitti e le visite di Bissolati al re erano state due. La prima, quando il partito era orientato ad appoggiare Giolitti, anche se sull’accettazione del ministero che era stato offerto a Bissolati, anche i riformisti si mostrarono prima perplessi poi decisamente contrari. Ed era nata quella battuta del presidente del Consiglio secondo il quale Marx era stato messo in soffitta e la conseguente pubblicazione del giornale “La soffitta” da parte dei rivoluzionari. La seconda visita al re si inquadrava invece in una situazione completamente deteriorata dalla guerra di Libia e dalla decisione del partito di ritirare l’appoggio al governo Giolitti. Dunque era concepita come una dissociazione netta di linea politica, sancita peraltro col suggello di un atto così teatralmente simbolico. I riformisti di destra sfilarono come condannati a morte sul palco degli oratori, dinnanzi a una platea di delegati prevalentemente orientata alla loro espulsione. Cominciò Cabrini e mentre saliva alla tribuna i rivoluzionari, che erano in maggioranza, vollero intonare la marcia reale. Egli sospirò chiedendo proprio che “gli imputati vengano trattati come quelli che sedevano davanti ai tribunali di guerra (..), tanto che fra poche ore egli e i suoi libereranno il congresso dalla loro presenza”. Se Cabrini aveva voluto assicurare tutti che i destri non mettevano in discussione le finalità del partito e cioè la socializzazione delle terre e dei mezzi di produzione, Ivanoe Bonomi, l’unico di loro che aveva invece risentito dell’impostazione di Bernstein e cioè del revisionismo marxista, e che aveva su questo scritto un libro più volte citato, precisò: “Io non credo che il socialismo sia una dottrina che abbiamo interiormente in noi, ma l’ascensione continua della classe operaia verso la meta per togliere il divorzio tra capitale e lavoro”. E Bissolati, che parlò il terzo giorno, e che venne accolto con rispetto, anche se poi violentemente contestato a tal punto che volle lasciare la tribuna per essere poi invitato a ritornarvi, rispose attaccando e aumentando la dose. Disse che era rammaricato di non aver accettato il ministero perchè “oggi la guerra non ci sarebbe stata o non si sarebbe fatto l’infausto decreto che impedisce la pace”. Ma ormai il vero protagonista del congresso era diventato un giovane romagnolo che già a Milano, nel congresso del 1910, aveva impressionato per la sua capacità oratoria e che l’anno precedente, a Modena, era assente perché incarcerato a seguito delle manifestazioni contro la guerra. Si chiamava Benito Mussolini e nella bassa reggiana era conosciuto perché a Pieve Saliceto di Gualtieri, proprio dove molto più tardi progetteranno un porto sul Po, aveva esercitato per alcuni mesi la professione di maestro elementare. Aveva avuto anche una relazione con una donna sposata del luogo. Chissà se al congresso era arrivata anche lei. Mussolini volle precisare che il regicidio era “un infortunio del mestiere di re”, definito “il cittadino più inutile per definizione” e attaccò a fondo il parlamentarismo e anche il suffragio universale e concluse con la famosa frase: “Bissolati, Cabrini, Bonomi, e gli altri aspettanti, possono andare al Quirinale, anche al Vaticano, se vogliono, ma il Partito socialista dichiari che non è disposto a seguirli né oggi, né domani né mai”. Mussolini presentò il suo ordine del giorno che sanciva l’espulsione dei quattro e che alla fine venne votato a maggioranza. I riformisti cosiddetti di sinistra, con Turati che chiese solo un atto di deplorazione e non l’espulsione, finirono per la prima volta in netta minoranza. Confluirono nell’ordine del giorno di Ettore Reina, che ottenne solo 5.633 voti, contro i 12.556 ottenuti da quello di Benito Mussolini, mentre l’ordine del giorno di Modigliani, che si poneva a metà strada (dichiarava “di fatto” fuori dal partito i destri) conseguì 3.250 voti. I riformisti di destra, che sia astennero nel voto, furono 2.027. Anche sommando tutti i voti contrapposti a Mussolini non sia arriva alla cifra complessiva ottenuta dai rivoluzionari. Il partito, che negli ultimi due anni aveva subito una accelerazione a sinistra, col congresso di Reggio e dopo l’esplosione della nuova guerra coloniale, aveva messo in atto un nuovo e ancora più netto spostamento su posizioni intransigenti. Turati osservò: “Noi non siamo un partito di chiesastici, se c’è chi deve andare che vada da sé con le sue idee”. Lerda, Lazzari (che divenne segretario del partito al posto dell’anonimo Pompeo Ciotti) e soprattutto il giovane Mussolini si trovarono in mano il partito. E Nino Mazzoni, che volle porre non a caso la questione dell’incompatibilità dei socialisti con la massoneria, tema che verrà risolto solo col congresso di Ancona di due anni dopo, mise in condizione i rivoluzionari di emarginare proprio il primo firmatario della loro mozione e cioè Giovanni Lerda, che era massone. Non sarà lui il successore di Treves, che aveva portato il giornale a grandi successi di vendita, alla direzione dell’Avanti, come era stato ipotizzato, ma il più modesto Giovanni Bacci, almeno per un po’. In attesa del nuovo messia Mussolini al quale Modigliani, aveva rivolto queste parole: “La fama dell’ottimo oratore non l’hai rubata, anche se in certi momenti mi son chiesto se tu, sotto la veste del rivoluzionario, a certi lampi, quasi anarcoide, non nascondessi qualche cosa che si accostava più al giacobinismo di vecchio stile che non alla critica socialista di stile nuovo”. Quel “qualche cosa” che Modigliani aveva avvertito per primo non sarà poi così ininfluente per le sorti del Psi e dell’Italia. Intanto i riformisti di destra, quelli espulsi e i loro seguaci, si ritrovarono all’albergo Scudo di Francia e nel suo salone principale fondarono subito il nuovo partito che si chiamò “Partito socialista riformista italiano”, dopo aver scartato l’altra opzione e cioè “Partito d’azione socialista”. Vi aderirono, oltre agli espulsi, anche Berenini, Bertesi, Canepa, Zerboglio, Nofri, Badaloni, Pietro Chiesa, Giacomo Ferri (a Reggio Pietro Artioli e anche l’ex deputato Giacomo Maffei) e poi nomi illustri del socialismo italiano delle origini, da Bosco Garibaldi a De Felice. Decisero anche di dare vita al giornale del nuovo partito col nome di “L’azione socialista”. Una nuova scissione colpiva il Psi, dopo quella degli anarchici del 1892 e dei sindacalisti rivoluzionari del 1907, ma stavolta era una separazione da destra. La prima.

Leave your response!